ソニーα1 IIは、同社αシステムの頂点に君臨する「フラッグシップ機」です。性能が良くて当然な印象ですが、実際には「どのようなカメラ」なのでしょうか?

実際に、ブログ管理人がソニーα1 IIを超望遠撮影中心に使ってみて、「何がすごいの?」という素朴な疑問をわかりやすくレビュー記事として解説します。

- ソニーα1IIはどんなカメラ? 1台で全ての制作業務を完結できます!

- 高画素&高速連写をライブビュー表示できるファインダーは最高

- ソニーα1IIは進化しているの? 着実に進化しています!

- ソニーα1IIで進化した点は? 最新αのトレンドを凝縮

- RAW撮影時の暗部解像力が驚愕レベル 正直レベチです!

- ソニーα1IIの高感度ノイズは?

- ソニーα1IIのローリングシャッター歪みは? 正直あります

- ソニーα1IIの連写枚数は? 非圧縮・ロスレスRAW設置時は要注意

- ソニーα1IIのバッファと書き込み時間は? CFeカード選びは慎重に!

- AFの食いつきが悪い? α7R Vより悪い印象です。

- ソニーα1IIとテレコン相性は? 2.0×TCが安心して使える高精度

- テレコンの通信不良 定期的な接点清掃で回避可能

- Bluetooth機能「入」設定時はバッテリー消耗が激しい

- まとめ

ソニーα1IIはどんなカメラ? 1台で全ての制作業務を完結できます!

現役ソニーユーザーのブログ管理人が思い描く「ソニーα1 II像」は、ソニーの技術力を最大公約数でパッケージングしたカメラだと考えます。

ソニーαは、シリーズごとに「高画素機のα7Rシリーズ」「汎用廉価機のα7シリーズ」「動画特化機のFXシリーズ」など、明確な個性をアピールします。これはソニーαのメリットでありますが、すべての撮影に対応するには2台のカメラが必要になるデメリットでもあります。

このようなソニーαの中で、ソニーα1 IIは「これ1台であらゆる撮影に対応できる」という立ち位置です。

- 5000万画素で大判商業印刷に対応

- 秒間30コマ秒の高速連写

- RAW撮影に対応したプリキャプチャー機能

- ビクチャープロファイルに対応

- 4K120Pのスローモーションに対応

このスペックがあれば、個人レベルの業務用途なら1台で完結できます。価格はとても高価ですが、2台購入することを考慮すると、意外とお買い得なのです。

高画素&高速連写をライブビュー表示できるファインダーは最高

ソニーα1 IIは「5010万画素の積層型CMOSを搭載しながらも秒間30コマで高速連写できること」が大きな特徴になります。多くのカメラは、最高速シャッター設定時は、ライブビュー表示ではなく「撮影結果を表示する」ケースが多く、遅延やパラパラ感があり、被写体を追従するのが困難です。

ところが、ソニーα1 IIは、ビューファインダー表示もブラックアウトフリーで、連写中のライビビュープレビュー画像を低遅延で表示できます。ビデオカメラを撮影する感覚で写真撮影できる強みがあります。

ちなみにブログ管理人のノウハウですが、背面液晶の保護ガラスは下記α7R 5用が使えます。この製品は2度目の購入になりますが、空気が入りやすい純正品(経年変化で反りやすい)より優れていると思いますのでお勧めです・

ソニーα1IIは進化しているの? 着実に進化しています!

ソニーα1 IIは、2024年11月19日に同社YouTubeチャンネルにて新製品発表が行われました。発売前には「ローリングシャッターが搭載されるのでは?」とか「120コマ撮影に対応する?」などネットで盛り上がりましたが、その内容は保守的なものでした。

- α1と共通センサー

- 5010万画素で秒間30コマ撮影

カメラの中枢部分のスペックは、旧モデルのα1から変更がありません。

ソニーα1IIで進化した点は? 最新αのトレンドを凝縮

ソニーα1 IIと旧モデルのα1との違いを、おおまかに抜粋してみましょう。

- 最新ボディ(α9 IIIと同じ系統)

- AIプロセッサー搭載(α7R Vやα9 IIIと同じ系統)

- 手ぶれ補正の向上(5.5段分→8.5段分)

- チルト可変式背面液晶(α7R Vやα9 IIIと同形状)

- 現行型UIの採用

飛び道具的な新機能はありませんが、α1のネガの部分を一つづつ丁寧に改良した印象です。

RAW撮影時の暗部解像力が驚愕レベル 正直レベチです!

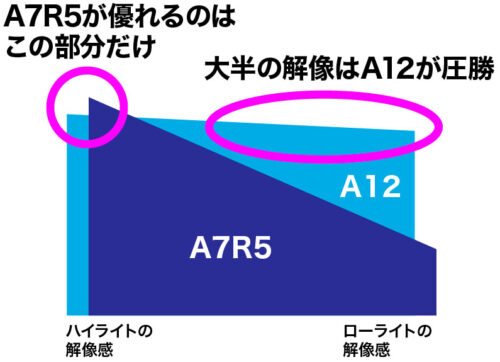

ブログ管理人は、長年α7Rシリーズを愛用しています。α7R IVの解像感は「ソニーαシリーズ最強」とアナウンスされています。多くの人は「ソニーα1 IIの解像感はどうなの?」という疑問を抱くでしょう。

ここからはRAWデータを現像した場合を前提に、ブログ管理人の感じた「スペックには表れないソニーα1 IIの解像感」をお話しします。

解像度番長のα7R Vは日陰が苦手

屋外撮影する場合、画像には日光が当たった部分と影になった部分が共存します。日光が当たった状態でISO100で撮影できるシーンにおいては、α7R IVが勝る印象です。

しかし、現実は、このような好条件で撮影できることは稀です。画像に影を含む場合、ブログ管理人の印象は「α1 IIが勝る」という評価です。

仮説 撮像素子保護ガラスの品質が優れる!?

本来、解像度についてはローパスレスのα7RVが優れる筈ですが、ブログ管理人はα1 IIやα9 IIIが優れる評価。α1 IIもローパスレスのはずです。

違いを探すと「価格」に行き着きます。メーカーから公式情報は公開されていませんが、α1 IIやα9 IIIは価格が高価な分「撮像素子の保護ガラスに驚くほど高価で高性能な部材が使われているのでは?」と妄想しています。あくまでも妄想ですので、本気にしないでくださいね。

次項では、ブログ管理人がα1 IIで実際に撮影したオリジナル写真を参照しながら解像感を解説します。

飛行機のコクピットの解像

飛行機の写真は、コンディションの良い状態で撮影できたとしてもコクピットは日陰になりやすい被写体です。α1 IIとα7R IVのRAWデータを現像した場合、日陰部分が解像するのはα1 IIの圧勝という評価です。

この写真は、ブログ管理人がα1 IIとFE 600mm F4.0 GM+1.4×TC(840mm)の組み合わせで飛行機をRAW撮影した時の作例です。4月の夕方18時過ぎの撮影環境が良くない状況です。

↑画像をクリックで拡大(等倍表示)

この写真は、圧縮RAWデータをDxO PureRAWで品質改良し、Photoshopで現像しました。

1.4倍テレコンにより解像度は若干低下していますが、RAWデータを丁寧に現像することで、ここまで解像することができました。コクピットの内部まで、しっかり解像していると思います。

DxO PureRAWについては「DxO PureRAW 5の新機能と処理時間、画質品質を検証してみた」で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

岐阜城と月の解像

岐阜城と月の夜間撮影は、月の明るさと天守閣の露出差が大きく、月に露出を合わせると天守閣の露出はアンダーになります。その状態から、RAW現像で真っ暗な天守閣のディテールを炙り出しています。

α1 IIとα7R IVのRAWデータを比較すると、天守閣が解像するのはα1 IIになります。

この写真は、ブログ管理人がα1 IIとFE 600mm F4.0 GM+2.0×TC(1,200mm)の組み合わせで、約4kmの距離からRAW撮影した作例です。未現像の状態は、月と城に大きな露出差があり、月に露出を合わすと城の露出が極端に暗くなります。

圧縮RAWデータをDxO PureRAWで品質改良し、Photoshopで城の部分を明るく現像しました。

↑画像をクリックで拡大(等倍表示)

2倍テレコンにより解像度は確実に低下していますが、RAWデータを丁寧に現像することで、ここまで解像することができました。

天守閣の照明の陰になった部分も、しっかり解像していることを確認できます。

ソニーα1IIの高感度ノイズは?

ソニーα1 IIは5010万画素あるため、高感度ノイズを危惧される人も多いのではないでしょうか?

上記写真は、2025年5月の19時以降にISO128,000で撮影した作例です。PureRAW5で最少限度のノイズ除去を行い、Photoshopでレタッチ後、横幅2000ピクセルに縮小しました(画像クリックで拡大)。

α1IIのISO128,000は、常用するものではありませんが、DxO PureRAW5と併用することで「使える場合」があります。

α1IIは、DxO PureRAW5との相性抜群で、マストアイテムとして一押しします。DxO PureRAW5の詳細は「DxO PureRAW 5の新機能と処理時間、画質品質を検証してみた」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

ソニーα1IIのローリングシャッター歪みは? 正直あります

α1 IIの弱点に「ロールングシャッターが発生する」ことは避けられません。そこで、実践投入前に新幹線の流し撮りで「どのぐらい歪むか?」をテストしました。

この写真は、ブログ管理人がα1 IIとFE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS(400mm)の組み合わせで撮影した作例です。新幹線を流し撮りした時のローリングシャッター歪みはこんな感じです。

この歪み量が許容できるかが、α1 II導入の決め手になります。妥協できない人は、α9 IIIの購入をお勧めしますが、高画素を犠牲することになります。

この写真は、ブログ管理人がα1 IIとFE 24-105mm F4 G OSS(105mm)の組み合わせで撮影した作例です。ワイド側の流し撮りはこんな感じ

カメラユーザーは気になると思いますが、ブログ管理人の知り合い(カメラマンではない一般人)の意見を聞いてみると、カメラに興味がない人には気にならないレベルらしいです。

歪みが気になる場合は、メカシャッターで撮影することで対処できます。この点は、メカシャッターを搭載しないニコンZ9より、明確なアドバンテージになりますね。

ソニーα1IIの連写枚数は? 非圧縮・ロスレスRAW設置時は要注意

α1 IIの連写枚数を調べてきました。αの悪しき慣習で、圧縮RAWと非圧縮RAWでコマ数が変わる点に要注意です。

| メカシャッター 圧縮RAW |

電子シャッター 圧縮RAW |

電子シャッター 非圧縮・ロスレスRAW |

|

| 連続撮影: Hi+ | 最高10枚/秒 | 最高30枚/秒 | 最高20枚/秒 |

| 連続撮影: Hi | 最高8枚/秒 | 最高20枚/秒 | 情報なし |

| 連続撮影: Mid | 最高6枚/秒 | 最高15枚/秒 | 情報なし |

| 連続撮影: Lo | 最高3枚/秒 | 最高5枚/秒 | 情報なし |

ブログ管理人は、通常の動きもの撮影では「連続撮影: Mid(最高15枚/秒)」を使用する機会が多いです。

ソニーα1IIのバッファと書き込み時間は? CFeカード選びは慎重に!

α1 IIを実戦投入する前に、連写枚数を調べました。圧縮RAWと非圧縮RAWで撮影できる枚数が異なります。

連写できる枚数(ブログ管理人による実測値)

独自計測日:2025年4月23日

| 連写モード:Hi+ | バッファが詰まるまでの連写枚数 圧縮RAW+JPEG同時記録 |

バッファが詰まるまでの連写枚数 非圧縮RAW+JPEG同時記録 |

| Nextorage A2 SE 256GB | 約110枚 | 約60枚 |

| Lexer PRO SILVER 160GB | 約110枚 | 約65枚 |

| SDXC UHS-II V90 | 約106枚 | 約66枚 |

| SDXC UHS-II V60 | 約110枚 | 約66枚 |

| SDXC UHS-I V30 | 約106枚 | 約65枚 |

連写枚数のポイント

- α1IIのバッファが詰まるまでの連写枚数は、内蔵バッファ容量で決まる

- 非圧縮RAW+JPEG同時記録 = 最高30枚/秒で約2秒撮影可能

- 圧縮RAW+JPEG同時記録 = 最高30枚/秒で約4秒撮影可能

バッファフルから解放されるまでの時間(ブログ管理人による実測値)

独自計測日:2025年4月23日

| バッファフルから解放されるまでの時間 圧縮RAW+JPEG同時記録 |

バッファフルから解放されるまでの時間 非圧縮RAW+JPEG同時記録 |

|

| Nextorage A2 SE 256GB | 約26秒1 | 約22秒5 |

| Lexer PRO SILVER 160GB | 約13秒9 | 約12秒6 |

| SDXC UHS-II V90 | 約44秒7 | 約40秒2 |

| SDXC UHS-II V60 | 約42秒5 | 約41秒1 |

| SDXC UHS-I V30 | 約2分11秒1 | 約2分3秒8 |

この結果から、連写を必要とする撮影においては。SDXC UHS-II V90を使う気になれませんね。

α1IIのCFexpress Type Aカード選びは慎重に!

α1 IIのバッファフルから解放されるまでの時間を計測すると、CFexpress Type Aカードの種類により、約2倍の速度差が現れました。

Nextorage A2 SE 256GBは、CFexpress Type A 4.0規格の最新版であり、シーケンシャルリード・ライトこそ高速ですが、実際の書き込み速度はCFexpress Type A(2.0)規格のLexar PRO SILVER 160GBの方が約2倍高速です。

また、肌感覚で「CFexpress Type A 4.0規格はバッテリーの消耗が早い」と感じています。現時点において、急いでCFexpress Type A 4.0規格カードを購入する必要はないと思います。

別記事「【2025年版】CFexpress Type A の選び方とソニー以外のおすすめ製品」や「Nextorage A2 SE CFexpress Type A 実測レビューと問題点」で紹介していますので、あわせてご覧ください。

ブログ管理人的には、安価な製品の中ではLexer PRO SILVER 160GBをお勧めします。Lexar Professional CFexpress Type A SILVERシリーズを自腹購入し、ブログ記事【レビュー】Lexar CFexpress type A SILVERはコスパモンスターを執筆しましたので、あわせてご覧ください。

連写重視の人は「最低持続書き込み速度」に注目

CFexpress Type Aを購入する場合は、スペック表に公表されている「最低持続書き込み速度」を基準にすることを推奨します。この数値が600MB/s以下の製品は避けることをお勧めします。

AFの食いつきが悪い? α7R Vより悪い印象です。

ブログ管理人は、ソニーα7R Vを中心に使ってきました。このような状況で、ソニーα1 IIのAFは「初期の食いつきが悪い?」「フォーカスエリア・ワイドのトラッキングが悪い?」という感想です。

とくにフォーカスエリア・ワイド設定時に、トラッキングが被写体以外の周辺を追従しやすい癖があります。このような時は、フォーカスエリア・SやXSに設定して対処していますが、ソニーのAFシステムは最終的にコントラストAFで作動するため、周辺のコントラストの高い部分に持っていかれることがあります。

胴体追従精度はα1 IIが優れています。もう少し食いつきが良くなって欲しい、と思っています。

ソニーα1IIとテレコン相性は? 2.0×TCが安心して使える高精度

ブログ管理人は、ソニーEマウント用テレコンは、2倍と1.4倍を所有しています。ソニーから試用機を借りた時は、必ずFE 600mm F4.0 GMの組み合わせで、高速移動体のAF-C追従テストを行っています。

FE 600mm F4.0 GMにテレコン装着時のAF-C追従性能

| レンズ単体 | 1.4×TC装着時のAF-C追従 | 2.0×TC装着時のAF-C追従 | |

| α1 II | ★★★ | ★★☆ | ★☆☆ |

| α9 III | ★★★ | ★★☆ | ★☆☆ |

| α7R V | ★★☆ | ★★☆ | 精度が怪しい |

| α7R IV | ★☆☆ | ★☆☆ | 精度が怪しい |

FE 600mm F4.0 GM+2.0×TC(1,200mm)の組み合わせで、高速移動体のAF-C追従するのを確認できているのはα1 IIとα9 IIIです。α1とα9、α9 IIはテストを行っていません。

情報をお持ちの方は、情報提供していただけると幸いです。

テレコンの通信不良 定期的な接点清掃で回避可能

ソニーEマウント機共通の課題ですが「テレコン装着時にAFが作動しない」事象が定期的に発生します。その場合は、ビューファインダーの「F値表示」を確認します。F値が表示されずにAFが作動しない時は、レンズ接点の接触不良が原因です。

この現象は、α1 II(メーカー試用機)でも体験済みです。

定期的にレンズ接点(レンズ側とカメラ側の両方)を清掃することで防ぐことができます。ブログ管理人は、無水メタノールを綿棒に付けて清掃しています。

具体的なメンテナンス時期は設けていませんが、大切な撮影の場合は、センサークリーニングと同時に接点も清掃しています。

Bluetooth機能「入」設定時はバッテリー消耗が激しい

ブログ管理人は、リモートレリーズにBluetooth式のワイヤレスリモコン「 RMT-P1BT」を愛用中です。

このリモコンを使用するには、本体設定でBluetooth機能「入」に切り替える必要がありますが、ワイヤレスリモコン使用後にBluetooth機能「切」に戻さないと、バッテリー消耗が激しくなります。

Bluetooth式のワイヤレスリモコン「 RMT-P1BT」の記事は、「【自腹レビュー】ソニーBluetoothリモコン RMT-P1BTを使ってみた!」で詳しくレビューしていますので、合わせてご覧ください。

まとめ

α1 IIは、まだ1ヶ月程度しか使っていません。

これから使い込むことで感じたことやわかったことがあれば、随時追記する予定です。

コメント